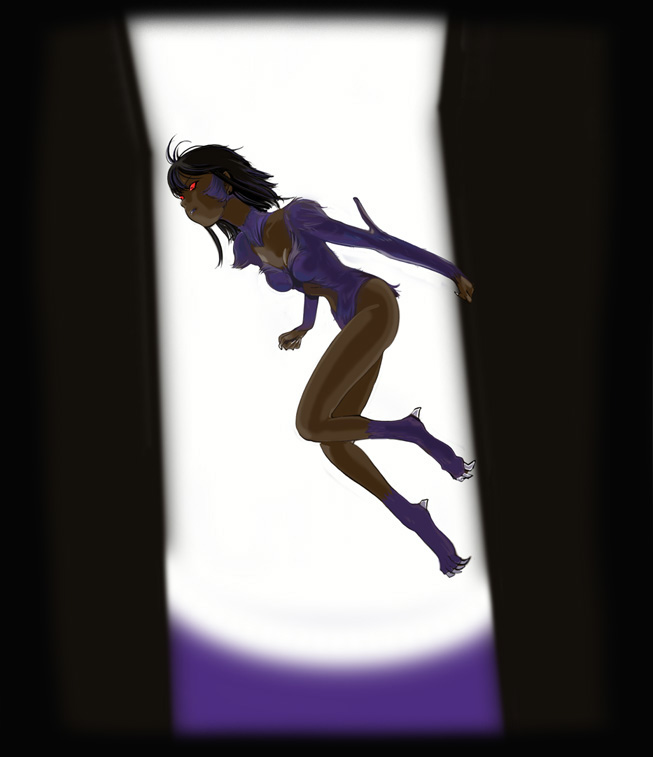

Famale Spider ”the energy vampier”Ⅰ

「窓」

下界を見下ろすと、やはり星が広がっている。

違うのは、そこからそれぞれに生気が立ち昇って、彼女の意識をくすぐることだろうか。

彼女は一人、だが孤独を感じた事はない。

彼女の前に立つものはすべて彼女の餌なのだから。

そして、本当の彼女を知るものは誰もいない、その筈だった、

彼女の為に開かれた窓がなかったのと同じに。

そう、あの窓に出会うまでは。

1

ビルの垂直な壁に楽々と身を置いて、フィーメルスパイダーは

向かいにある、高層マンションを伺っていた。

彼女の意識はあたり一帯をカバーし、どこにも自分以外の異物や、自分に敵意や、

関心を持つものがいないことを確認し終わっている。

『でも、誰かが見てる』

声には出さないが、もうそれは確信だった。

時々、彼女の意識に引っかかる、彼女以外の【異物】

『そいつらじゃない、間違いない人間よ』

だが、【異物】達でさえ、ましてただの人間が彼女を捉えることなど、できはしない。

それも、もう彼女にとっては確信だった。

だからこそ気になる。

確かめずにはおかない、自分を守るために。

そう、捕食者はいつでも自惚れたりはしないものなのだから。

最初にそれを感じたのは、実はかなり前のこと。

彼女が捕食者として目覚め、自分の力を試していたときだった。

このマンションから50mほど離れた高層ビルに登ってみたのだが、

突然、壁の一部がひび割れて20階ほどの高さから、墜落する羽目になってしまった。

自分がどれだけ強いのか、自分がどれだけの衝撃に耐えられるのか、

まだ理解していなかった彼女は落下中に自分の死を確信してしまった。

この姿のままで、地面にたたきつけられて死ぬ。

それが自分の定めかと近づくアスファルトを見ながら奇妙な安堵感に陥ったとき

『大丈夫よ、あなたはそんなことでは死なないもの』

唐突に、何者かが彼女に「意識」をぶつけてきたのだった。

その「意識」に対する集中が彼女の無意識部分にきっかけをくれたのだろうか

彼女自身思ってもいなかった防御機能が働いたのだろうか。

結局、彼女は地面に激突し、その衝撃で彼女の手足はあらぬ方向に折れ曲がったが、

次の瞬間には自力で移動することができたし

1時間もたたないうちに、裂けた皮膚、折れた手足は完全に自己治癒していたのだった。

そのことがあって以来、その高層ビルのある一帯はなんとなく苦手な場所になっていたし、

あの「意識」も、2度と彼女に触れてこなかったから

彼女がここにくることはしばらくなくなっていた。

そして、あの時感じたものも幻覚なのか、本当なのかを追求することもなかったのだが。

『こんばんわ、ハンターさん、私を殺しに来てくれたの?』

久しぶりに上ったあの、高層ビルの屋上で、彼女が「聴いた」のは

紛れもないあのときの「意識」だった。

2

声を、いや「意識」の痕跡を頼りにたどり着いた先は一軒のマンション

そしてフィーメルはそこを見下ろす向かいのビルの屋上から

一つの「窓」を伺った

さすがに、ここまで近づくと目指すマンションのとある窓の中から

先ほどの「意識」が、「聴こえた」ことは判った。

「でも、何者? どうやって私がわかるわけ?」

それこそが、「捕食者」である、彼女にとっては死活の問題だった。

「殺す」

彼女の意思はごく自然にそれを選択した。

「ただし、どうやって、私を観てるのか確かめた上で」

そう、「異物」にも「人間」にも自分を感知させない、

彼女がいかに強力でも自分の穏形が破れれば、優位を保ちつづけるのが難しいことくらい

彼女の本能は最初からそれを教えているのだから。

『すごいのねぇ、そこにいるのはわかるけど、姿は見えないもの』

再び、「意識」が聴こえた。

「わたしが見えてはいない?だけど、油断なんかできない、本当のことかどうか…」

『あ、そうか、用心してるのね、感心、感心』

「必ず殺す、危険すぎる、こいつは」

フィーメルの意識は機械のように排除を選択しているが、

決して怒りや憎悪に炙られてはいない。

それは自分を陥れる危険な感情だと、やはり自然にそのことを知っているからだ。

『じゃ、今から窓を開けてテラスに出るわね、だから、安心して殺しにいらっしゃい』

「意識」の申し出は唐突だったが、罠の存在を最初から想定に入れている彼女の行動は

正確に、それに反応した。

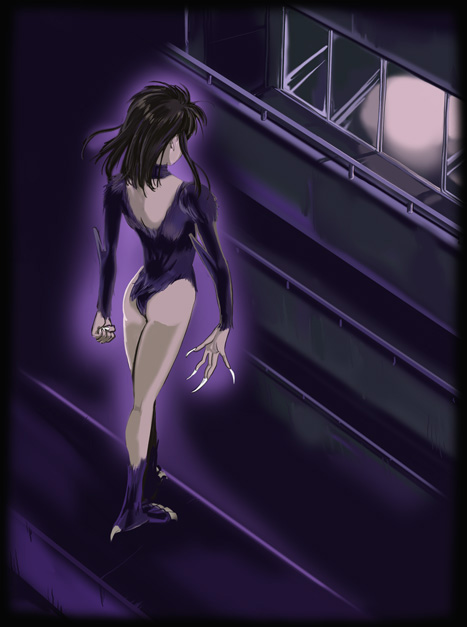

自分のいる壁がわに指先から噴出す彼女の糸を吹き付けてそれに彼女の意思を強くこめる。

そして、「意識」の主がテラスに出たときには、

フィーメルはすでにテラスの脇の壁に飛び移り、

右手の中指の先から鋭利だが強靭な爪を伸ばし自分の意識を遮断して待ち構えていた。

「どうしたの、私はひとりだし、いつでも殺せるのに」

自分とさほど歳が開いていない若い女性は先ほどフィーメルが糸に残した

彼女の「名残」に向かって話しているようだ。

狩の成功を確信した彼女が「意識」の主の白いうなじに爪を伸ばそうとしたとき

「後ろからはいやだなぁ、できればばっさり前からやって頂戴」

振り向かないまま「意識」の主が発した言葉に今度こそ彼女の動きが止まってしまった。

「だって、せっかく私を殺してくれるハンターさんのお顔も見えないじゃない」

フィーメルの動揺を気遣ってか、ゆっくりと振り向いたその顔にかすかに漂うその微笑

フィーメルは黙って彼女を見つめていた

「私は響子、よかったわ、ハンターさんがこんなにきれいな子だなんて」

「………」

「じゃぁ、よければお部屋の中でやって頂戴な」

「………」

「別に、死体がどうなったって死んじゃったら関係ないけど、向かいのビルから

覗かせてやる趣味はないの」

「………」

「ほら、はやくいらっしゃい。明かりの下でじっと立ってるほうが危険じゃなくって?」

確かに「響子」の指摘の通りだし、たとえどのような罠があるとしても

ここまで完全に自分を感知できる者たちがいるのなら、もはや自分は「捕食者」ではない。

「響子」について部屋の中に入った彼女には、もう純粋にどうやって自分を

観ているのかという興味しか残っていなかった。

「素敵な姿ねぇ、新体操の選手みたい。着てるのは毛皮?それともレオタード?

色は、そう夜空の蒼(あお)ね。

プロポーションだって、完璧」

「………」

「あら、ごめんなさいね、殺す相手におしゃべりなんかしないものねぇ」

勝手に納得すると、

「じゃほら、ここをぐっさりやって頂戴、ここが心臓」

響子は自分の胸の中心よりわずかに左側、まさに彼女の心臓がある場所を示した。

「………そんなに死にたいのか?」

「あら、お話してくださるの、ハンターさん。答えはNOよ」

「自分で、自分の言ってることが、判っているのか?」

「どうして?」

「………殺してくれと言っていなかったか?」

「ええ、答えはYES」

「からかっているなら、今夜は失礼しよう、だがいずれ殺す」

「あら、せっかくだから、今殺して頂戴な。私、からかってなんかいないもの」

これほど、はっきりと返事のできる狂人がいるのだろうかと訝りながら

フィーメルは一応の答えをいってみた。

「自分で死ぬ気はないが、他人にさっさと殺して欲しいのか?」

「ああ、やっぱり、ハンターさんを待っていてよかった」

響子は今度こそにっこりと笑うと、

自分の前で両手を握り合わせるようなしぐさを見せた。

「わたし、賢い方が好きよ。理性的な方に始末して頂けてうれしいわ」

結局、その夜、フィーメルが響子の命を奪うことはなかった。

自分をどうやって見ているのか先にそれを教えろとフィーメルがいうと

「だって、わかるんだもの。ほかのものはあんなにはっきりとわからないけど

ハンターさんがここにくるとはっきり判るもの」

とあっさり響子に答えられてしまうと、いまさら、響子を排除する意味はあまり残っていなかった。

響子にそのことを告げると、

「失敗しちゃった。黙って、後ろから始末して頂いたほうがよかったのねぇ」

少し、残念そうに彼女は返したが本当にそれが響子の真意なのか

フィーメルには判断がつきかねたのだった。

「じゃぁせめて、血を吸うとか、腕の一本も咥えて帰ってくれるとか、だめ?」

どこまで本気なのかわからない彼女の提案についフィーメルが

「それなら、少し精気を分けてもらおう」と返してしまうと

「はいどーぞ」

あの白いうなじを差し出されたのには、さすがのフィーメルも思わず地声で笑ってしまったのだった。

「あら、可愛らしいお声なのねぇ。でも、首からじゃなかったの?」

結局背中に掌を当てて、少しばかりの精気を吸収してみせてやった彼女だったが

「またいつでもお食事しにいらっしゃってね」

いわれて送り出される時には返事は残さずに退出したのだった。

3

次の夜から、フィーメルの行動範囲の中に響子のいる一郭が加わった。

その一郭をとおると、必ず響子が「意識」を投げてくる。

たとえ、言葉として届かなくとも響子がフィーメルに投げつけてくる

乾いた好意は彼女にとって心地よいものとなった。

『………?』が、

「狩は順調なの、ハンターさん?」であったり、

「まだ、殺しにきてはくれないの?」という響子なりの挨拶らしいが、

フィーメルが「意識」を返さなくともそれを気にする風でもなく

ただ窓の前を通り過ぎる見慣れた猫に声をかけるという感じなのがフィーメルにはうれしかった。

その夜、フィーメルが響子の「窓」に身を寄せたのは、

いつもなら、必ず、投げられてくる「意識」が、

その夜に限って投げられてこないことが気になったからだった。

響子がそこにいないというのなら当然のことだろうが

今夜も、その窓に明かりが点っていたし、何よりも

彼女の「感覚」はそこに響子がいることを彼女に教えている。

『寝てるってわけでもないのか』

自分でも、どうして、わざわざ確認にきているのかよく判らないことが

彼女にはいらだたしかったが、気になるものは仕方がない。

テラスの窓は鍵もかけていないようだ

フィーメルは響子のほかに誰もいないことを「感覚」で、確認すると

音もなく、響子の部屋に滑り込んだ。

やはり、響子が、そこにいた、

フィーメルに背を向ける形で机に向かって、何かを読んでいるらしい

フィーメルは、響子の背中越しに、彼女が読んでいるものに目をやった。

「ハンターさん、盗み読みは、いい趣味じゃないわよ」

はじめてあったときと同じく、響子が振り向きもせず声を掛ける。

「いつから、気が付いていた?」フィーメルが返すと

「ハンターさんが、○○ビルの上にたったときから」

少し笑いを含んだ声が背中越しに帰ってくるのだが、やはり響子はこちらを振り向かない。

「なぜ、こちらを向かない?」と訊ねると

「だって、背中向けてるほうが始末しやすいんでしょう?」

予想通りの答えが返って、ようやく響子はフィーメルを振り返った。

「盗み読みは悪い趣味かもしれないが、私を誘い入れるのはどうなんだ」

「だって、ハンターさんに訊きたいことがあったのに、ちっともここにこないじゃない」

「何が訊きたい?」

いったい、なぜ響子を始末しておかなかったのかと

後悔しながら、フィーメルは返す。

「答えてくれるの?」

「答えられることなら」

すると、響子は、なにやら悪戯の顛末を友人に話す少女のような顔で

「このあいだ、お食事して、帰ったでしょ、あのときのこと」と返した。

「精気を少し分けてもらったが、どうかしたか。」

「ううん、それはべつに。でもね、あのあと、なんだかエッチな気分になっちゃって

一人で、ね?しちゃったの」

くすくすと、響子の忍び笑いが口調に混じっているようだ。

「そんなこと、ここしばらくなかったから、ハンターさんに

精気を吸われたせいなのかなぁって。それを訊きたかったの」

そうあけすけに訊かれると、フィーメルのほうが答えに窮してしまったのだが

「やっぱり、関係あったのね。よかった、理由がわかったもの」

と、響子は勝手に納得してしまう。

確かにフィーメルに、精気を吸われたものは、性的な興奮を覚えるようだ。

彼女は、この姿のときだけでなく、宮野絵理花に擬態しているときも

それを自由に使えたので、彼女に精気を捧げる取り巻きを作ることから

新体操選手としての彼女の姿に憧れの眼差しを送る少女たちから

ごく微量ずつ間接的に精気を採取することまで使い分けることで彼女の領域を創り上げてきたのだが。

「ごめんなさいね、わざわざ、呼びつけちゃって。よかったら、お茶でも飲んでいく?」

もう響子は、疑問さえ解決すればそれでいいといった様子で

さっさと紅茶を入れる仕度を始めている。

「お口に合わなければ、気にしないで、帰ってね、私は飲みたいから」

響子の淹れたスパイスの効いた紅茶を飲みながらフィーメルは

いったい自分と響子のどちらのほうが人外の生き物なのだろうかと考えていた。

フィーメルが、立ち上がって辞去しようとすると、響子が傍らにやってきた。

「ハンターさんが、また来てくれますように」

フィーメルの肩に手をまわすと、彼女の頬に、そっと口付けをする。

響子のそれは決してフィーメルに不快な感触を残さなかったのだが

響子の大人のしぐさが彼女の苦い記憶の呼び水になった、

『いいわ、どうせこいつも似たようなことになるんだ』

フィーメルはすばやく、響子の腰に手をまわすと背中から、先日よりかなり多い精気を抜き取った。

とたんにくず折れそうになる響子。

一瞬のことでさすがの響子も言葉を返せないようだ、

そのままフィーメルは自分より上背のある響子を軽々と抱き上げて彼女を寝台の上に運んでいく

「まあ、ハンターさんにお姫様抱っこしてもらえるなんて」ようやく、響子が声を出すが

『ふふん、この先が見ものよね。こいつだって、どうせ………』フィーメルは答えを返さない。

フィーメルは彼女の糸で響子の手足を寝台の四隅に固定すると

「さて、どうなるのかな、子供だと思って馬鹿にするからこういう目に合う。

糸は朝までは解けないし、この間よりたっぷりとご馳走になったからせいぜい楽しむといい」

初めて響子に対して余裕の声を投げた

『あいつは、さんざんはしたない声でわめいた挙句、自分がしたことを後悔してるとか

私の言いなりになるからとか泣き叫んだんだっけ。さて、この余裕ぶった大人がどうなるか』

「まあ、このまま転げまわれっていうわけね」

響子のことばこそ冷静だが、すでに、フィーメルの吸精効果は彼女を襲っているようだ。

彼女の額にはすでに汗の玉が浮かび、響子の好みらしいゆったりとした上着の上からも

形のよい彼女の乳房とそしてその実りの先にある紅玉がその形を主張し始めている。

だが、フィーメルの予想に反して響子は哀訴も、また淫らな声もあげようとしない。

「くうっ………あくぅ」

か細い声で、かすかに嗚咽らしい声をあげるが

響子の顔にはわずかに微笑みがたゆたっていて、どうやら彼女が淫風に弄られる自分を

楽しんでいるらしいことがわかるようだ。

『なによ、こいつ、やっぱり人間じゃないとかいうの、あれだけ精気を吸い上げてやったら

我慢なんかできるわけないのに』

フィーメルは彼女が彼女のコーチを自分の取り巻きに変えたときのことを思い出す。

だが、やがてようやく「………、ハンターさん………」と響子が呼びかけた。

「どうかしたか、糸でも解いてほしいのか?」

やっとまともに反応したかとフィーメルは返すが

「いいえ、ハンターさんのお仕置きなわけでしょ、うくっ。まあそれは…いいとして。

お願いがあるんだけど………」

「いってみればいい」『ふん、想像つくけどね』

「じゃ、おねがい、武士の情けでバスタオル敷いてくれない?」

「ば、バスタオルぅ?」

「そう。だって、うくぅっ。ね、こんなになってるでしょ、だから腰の下にね。お願い」

ここまで聞いて、ようやくフィーメルの中の何かが消えたようだった。

「わかった、でもその必要はないな」

フィーメルは糸の戒めを切り離すと自らも響子の傍らに寄り添って彼女の翳りにやさしく口付けた。

4

フィーメルには彼女のルールと世界がある、

自分が自由でいられること、それが彼女のすべてといっていい。

ただ、自分の生理は一般の人間と大きく異なっているし

それを維持するコストも大きい。

普通の人間として日々を送るなら、普通に食事をしていればいいが

どういう理由でなのかは自分も知らないが自分は人間と違う体と能力、

そしてそれを支えるためのシステムを持ってしまった。

そこで悩んで、じたばたするというのはあまりにも自分の流儀と違うので

彼女はあっさり割り切って自分の周りにいる捕食物を狩って生きることを決めた。

ただ、それを周りに押し付けたままでいると危険が大きくなるので

とりあえず、彼女は特定の取り巻きから、精気を摂取して生きている。

そして、それを安全にするために自分のごく限られた周囲の中にしか

取り巻きを増やしてはいない。

取り巻き達は彼女を自然と支配者として受け入れ、彼女に精気を捧げることを

肉体的にも精神的にも喜んでいるようだが、フィーメルにしてみれば

できるなら、彼女たちを支配するのも止めておきたいところだ

なぜなら、支配者でいるということは、あまりにも勤勉であることを求められるのだから。

いずれ、彼女の成長に伴って取り巻き達の輪も、別の集団に移ることだろう。

そのときには、彼女達の記憶を操作して開放してやるつもりでいる。

さほど人間と、生理が異ならないわけだしフィーメルから離れれば普通に生きていけるだろう。

『でも、あいつは・・・。』

『今は自分が、集団のリーダーとでも思ってるみたいだけど……』

『目下とでも思い込んでいる、他の子達の慰み者にでもしてやるんだから』

本来、獲物を狩る「捕食者」である彼女は執念深い所は無いのだが

自分をこの姿に変えるきっかけを作った一人の大人の女を決して許していない。

だから、この間の夜もつい、響子とその女を重ねて、彼女の反応を観察してしまったのだが。

「あら、いらっしゃい、ハンターさん。まっすぐに、お部屋に来てくれるのははじめてね」

今夜フィーメルが響子の部屋を訪れると響子は寝台に腰をかけていた。

「ああ、……邪魔じゃなかったか?」

「あら、どうしたの。なんだかへんねぇ。

ハンターさんはわたしを殺してくれる人なんだから、都合なんか聞かなくっていいのよ」

相変わらず、理屈がが合っているのかいないのか良くわからない響子の答えを聞いていると

なぜかフィーメルには自分のすべてが肯定されている気がして心地が良かった。

少なくともいずれ響子の望みをかなえてやるということだけでも自分の存在意義はあるのだから。

「でもほんとにどうしたのハンターさん。このあいだわたしにお仕置きして帰ってから

まだ二日しか経ってないのに、何か御用なの?」

「あ、ああ。この間はすまなかった。その、あのあと体調とかに問題は無いかと…思ったから」

響子の目がめずらしく驚きに見開かれる。

「ハンターさん、駄目よ、ハンターさんは獲物の都合なんて考えては駄目」

「いや、それは…」当惑するフィーメルに響子が近寄ってくる。

「ごめんなさいね、また、ハンターさんを子ども扱いしてるってお仕置きされるわね。

でも本当よ、わたしはあなたの獲物。だから、この部屋の窓はいつだって開いているし。

あなたは自分の安全にだけ注意してればそれだけでいいの」

「悪かった、今日は私もおかしいようだ。これで失礼…」

言いかけたフィーメルの唇は響子の口付けでふさがれた。

「ううん、ハンターさんがきてくれてうれしいもの、それに」

「それに?」

「ええ、それにこの間のお礼がしたいもの」

「お礼、だって?」

そのあと、響子はフィーメルの問いかけに言葉を返さなかった。

響子に抱擁されるままいつまでそこに立ち尽くしていたのだろう。

やがて響子の抱擁はフィーメルを包み込む緩やかな愛撫の波になり、そして二人は

寝台の上に交感の場所を移すとお互いの柔らかさと潤いを求めて飽きることがなかった。

響子は自分の体のすべてでフィーメルに官能を与えようとするかと思えば、次の瞬間には

フィーメルが返す、まだぎこちない愛撫から、快楽を貪欲に汲み上げているようだった。

今まで、フィーメルの能力によって絶頂を迎えた獲物たちは多い。

そんな獲物たちはもう、フィーメルが触れてやるだけで恍惚を味わうのだから。

しかし響子との今は違う、フィーメルはそんなことでこの時間を汚したくはなかったし

響子なら、どんなに幼い愛撫を返してもそれを受け止めてくれるのだと信じることができた。

やがて、二人は、もう互いに愛撫を返すことをやめ抱き合ったまま、ただそれだけで

何度目かのうねりを迎え、そしてやすらかな闇がフィーメルを抱きしめた。

「そんなによかったの絵理花?」くすくすと巴が笑う。

「………」答えられる筈がなかった、

素敵な人だなと思っていたコーチが自分にこんなことしてくれるなんて。

新体操ぐらいしか、さほど取得がないように思える自分を好きだって……。

「もっとしてあげる、絵理花が好きだから、絵理花がかわいいから」

「すき、大好き、コーチっ」

「巴って呼んでいいのよ、絵理花」

「……と、ともえさん」

「もっとしてあげる、絵理花が気持ちいいように、絵理花が私を忘れないように」

「巴さん、すき、好き。絵理花ってもっと呼んで、もっと、お願い」

「絵理花、絵理花、可愛いわよ、絵理花。絵理花……さん………ンターさん…ハンターさん?」

フィーメルは響子の「呼び声」で目を覚ました。

響子はテラスからいつものように「意識」でフィーメルを呼んだらしい

「ハンターさん、もうすぐ夜が空けるわよ。わたしはかまわないけれど、どうするの」

「………帰ります」

フィーメルがいつものように答えないことを知らぬげに響子は黙ってフィーメルを抱きしめた。

そして、別れ難いなごりを惜しむように

「ごめんなさいね、お礼をするつもりだったのに、わたしのほうがまた」

フィーメルの額に自分の額を寄せて囁くと、もう一度フィーメルを抱きしめたが

すぐに身を翻して無言で立去ったフィーメルの気配が感じられなくなっても

じっとテラスから離れずに夜の名残を追いかけているようだった。

5

満月が、闇を押しつぶすように照っている。

闇を装いとして纏うフィーメルには一番苦手な夜だと言える。

だが、今夜のフィーメルにはそんな恐れなど何の意味もないほど

意識も、そして肉体も高揚していた。

自分の意識がカバーする範囲でなら、たとえ犬一匹であろうと

自分に意識を向けるものがいれば感じ取ることが出来るだろうし。

第一、その意識が覆う範囲ですら、いつもよりはるかに大きくなっていることを実感できた。

今夜なら、自分のほうが早く響子を感じ取れるだろう、そんな気がした。

「こんばんは」

「こんばんはハンターさん」

響子はテラスでフィーメルを迎えた。

今夜、響子は男物かと思えるような白いシャツを羽織っただけでいるようだ。

「今朝は、挨拶も出来なかった。だから」

「それで、今夜も来てくれたのね」

「それに」

「なにかしら」

「あなたが欲しい」

「あら、やっと殺してもらえるの?」

「違う、そうじゃない。そうじゃなくって」

「ごめんなさい、判ってる」

「なら」

「ええ、でも今夜はだめよ」

「何故。わたしの獲物、そうなんだろう」

「そうよ、その通り。だからだめなの」

「どうして。それとも何かして欲しいのか?そうすれば」

「いいえ、違うの。

今夜、ここに来てるのがハンターさんの姿をした絵理花さんだからよ。

違って?宮野絵理花さん」

次の瞬間、響子の喉にフィーメルの爪が突きつけられた。

「何故判った?」フィーメルの声に悔悟と、絶望が滲む。

だが、響子はその質問に答えない。

「ほらね、それが理由」

「何を言っている。質問に答えたらどうだ」

「このまま始末してもらうのもいいかなって思うけど。ハンターさん以外の

小娘に始末されるのも嫌だしなぁ」

「いい加減にしたらどうだ、わたしは、わたし。違うとでも言うのか」

「いいわ、教えてあげる。何故、今夜はだめなのか」

「今は別の………」

「いいえ、その話なの。あなたは今夜自分ではいつもより意識が広がって

なんでも見える気でいるんでしょ。

でもこちらからみると、大きな台風みたいなのが、

わたしのお部屋を目指して一直線に飛んでくるのが丸見えよ」

「たい、ふう?」

「そう、満月に浮かれて吹っ飛んでくる台風ね。

わたしはハンターさんの獲物だけれど

そんなうかつな小娘に食べられてあげるほど親切じゃないの」

「そ、それは。わかった。だが、もう一つの……」

「そうね、そっちは黙ってるとかわいそうよね。昨日の夜、ハンターさんが寝ちゃったとき」

「あ、ああ」

「ハンターさんが可愛い寝息を立てちゃったから、どんなお顔で寝てるのかなってみてみたら。

かわいらしいレオタード姿のお嬢さんが寝てるじゃない。

どうしようかなって思ったわよわたし」

「じゃ、絵理花の姿に」

「ええ、そうね、どこかでみたお嬢さんねって、後から気がついたけど」

「それで、言葉じゃなくって」

「ええ、そうよ。もしそのままで目を覚ましたらお互いにばつが悪いなって思ったから。

あっちのほうで呼んだの、ハンターさんの姿で出てきてくれてほっとしたのよ、わたし」

「すまなかった、はしゃいでいたらしいな」

爪を納めるとフィーメルは体を翻そうとした。

「待って頂戴、絵理花さん。いえ、もうハンターさんになってる見たいね」

「何かあるのか?」

「うふ、今夜台風になって飛び込んできた罰よ。それはねえ………」

「なんだ、早く言って」

響子は含み笑いをしたままなかなか答えない。

「じゃあ言うわね」

響子は背中を向けると着ていたシャツを脱ぎ落とした。

満月に照らされて響子の白い背中がフィーメルの視野を埋める。

彼女にはまるで、それが巨大な白い蛹のように見えた。

いましもそこから月光を纏った蝶の翅が拡がるのではないか、

いや、フィーメルは確かにそれを見たと思った。

「うふふ、ハンターさんの、これが獲物よ。でも、今夜はね」

「こ、今夜は?」

「精気だけを吸ってお帰りなさい」

「あ、ああ」

「そうしたらね、せっかく今夜は意識が拡がってるんでしょ。

出来るだけ遠くから自分の気配を隠して、貴女の獲物がどんな風に蜘蛛の巣の上であがくのか

ちゃんと見てらっしゃい」

「変態女」

「お褒めにあずかって光栄ね。さあ、これが今夜の罰、お食事したらちゃんと帰るのよ」

いったい蜘蛛の巣にかかっているのはどちらの方なのだろうか、

響子のあえぎを遠く離れた場所で聞きながらフィーメルの脳裏からその思いが離れなかった。

6

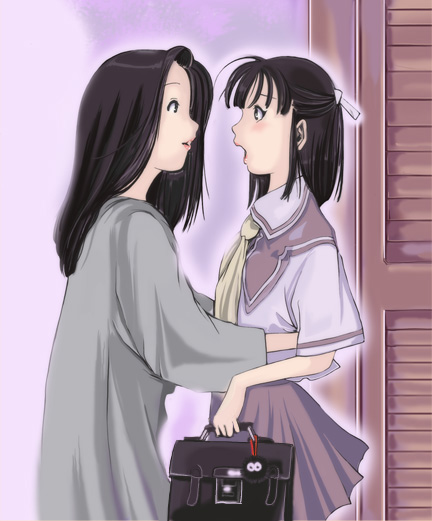

日中響子の部屋を訪ねるものは少ない、まして予告なく訪ねる者など誰も。

だから、予告なくインターフォンが鳴り、マンションの戸口に立つものの姿を

カメラで確認した響子の唇は軽く微笑の形に引き上げられた。

「どうぞ入ってらっしゃいな」

マイクに向かって話しながら、予想外の訪問者をどう扱ったものか、

響子も考えを巡らせている様だったが、部屋に招じ入れられた訪問者を

彼女は黙って抱きしめることにした。

「で、どうして泣いてるの絵理花さん?」

鞄を持ったまま黙って抱擁されていた制服姿の少女を眺めなおすと響子が尋ねる。

「私、泣いてなんかいません」唐突な響子の質問に少女が答えるが

確かに彼女の目には涙など浮かんではいなかった。

「あら、そうなの、でもわたしには、そう見えるのよね。

じゃ、いったい何の御用なの?」

「なんの、ですか。私、ほんとに何の用なんでしょう」

「ほんとうに、しかたがないのねぇ、今度はそんなになっちゃって…」

呆れ顔で響子が返したとき、電話のコール音がなった。

「じゃ、ちょっと、まってて。どうせあなたなら、電話の中身は筒抜けね。聞いてていいわよ」

絵理花の返事を待たずに響子は受話器を取り上げる。

「はい、ええ、わたくしです」

相手はどうやら中年の男性らしい

「ええ、今日お見えになりたいとおっしゃっておられるんですのね」

「では、今日こちらにお見えになるのは方角が悪いとお伝えください」

「え、どうしてもと仰っておられると。いえ、御用のむきは仰られなくとも」

「では、どうぞとお伝えくださいな、

そのかわり、わたくしのご忠告を無視しておいでになるわけですから。

今後のわたくしのことばも、意味は無くなることもお伝えくださいな」

「ええ。はい、え、電話でですの。ええ、ではこのままお待ちします」

次に聞こえた声はどこかで絵理花も知っている声だった。

どうやら、かなりの年配のようだが普段はもっと傲慢な声を出すのではないか。

それが響子には、助けを求めて擦り寄ってくる子供のような声を出しているようだ。

「はい、ええ、今日こちらにお見えになるのは方角が悪すぎますの」

「ええ、仰らなくともわかります」

「妥協なさるの?」

何かを断罪するように響子の声が静かに、しかし重く落ちる。

どうやら、相手の老人はそれを強く否定したようだ。

だがその声音にはどこか強がりが見える気がする。

「いえ、それはあなた様のご判断次第、あなたがご判断を誤られまして?」

「ええ、もちろんです。またいつなりとご連絡を。

はい、ええ、いつも過分にしていただいております。おんな一人には、大層過ぎましてよ」

「はい、それでは失礼を」響子はゆっくりと受話器を下ろす。

「うふ、とうとうハンターさんにわたしの商売を知られちゃったわね」

悪戯が見つかった子供のような顔で響子が笑いかける。

「響子さんって誰かの愛人さんでもしてるのかって思ってたけど」

「愛人さんねぇ、まあ、あたらずといえどもってとこじゃない?」

「ずいぶん、相手の方が響子さんを怖がってるみたい」

「うふふ、でもわたしとお話すると、ずいぶん自信が付くらしいわよ。

おかげで、食べるには事欠かずにすむってわけね」

「あれで、自信がつくの?」

「ま、ひとそれぞれね。あれできっと自信を持って妥協するんじゃない。

どうせ、ほんとは自分で答えなんか用意できてるんだからさ」

「そうなの?」

「そうよ、あなたといっしょよ、絵理花さん」

「私といっしょ?」

「まあ、おじいちゃんのお相手するよりも可愛いお嬢さんのほうが良いからさ、

だから、これで今日はだあれも訪ねてこないわよ。で、ゆっくりできるの?」

「あ、はい、今日は私、コーチのおうちに泊まるって」

「ふうん、それで、そのコーチさんとやらはあなたの言いなりってところかしら?」

「ど、どうしてそんなこと」

「あら、もっとわかるわよ。絵理花さんが泣いてる理由がそのコーチさんのせいだって」

「きょ、響子さん…」

「さあねぇ、どうしてわかっちゃうのかな、とりあえず思ったことを口にしてるだけだけど」

「そんなに私、わかりやすいの?」

「どうだろ、ほかのひとが絵理花さんをどう見てるのかは知らないわ。

だけど今みたいに隙だらけの絵理花さんなら誰でも判っちゃうかもしれないよ」

「わ、私」

「ああ、もうしかたがないわねぇ。絵理花さん、お腹すいてるでしょ」

「はい?」

「だからそんなになっちゃうの。精気のほうはちゃんと吸ってるらしいけどそれじゃあ駄目よね」

そういうと、響子はキッチンに立って何やら食事を作り始めた様子だ。

「ほら、黙って立ってないで、手伝うなり、椅子に座っておしゃべりするなりしてよね。

まあ、そんな状態だからふらふらこんなとこに来るのよねぇ。

いいわ、テーブルの向かいに座って待ってらっしゃい」

家事をする響子の姿は絵理花の想像の外だったが、響子の手際は更に絵理花の想像を超えていた。

つい先程まで、雑然と食材が調理されているように見えたものが

最後の瞬間に一斉にたっぷりとした料理に姿を変えて絵理花の前に並べられる。

「さ、しっかり食べるのよ、はらぺこさんの頭には、ろくなことなんか浮かばないものよ」

自分も絵理花の向かいに腰を下ろすと響子は絵理花を眺めやってそう宣言する。

気が進まなかったものの一度口をつけてしまうと

自分がやたら空腹だったことに絵理花は気づくことになってしまった。

食事をしながら、響子に問われるまま学校のこと、

新体操で今年は「能力」に頼らずに納得できる演技ができそうなこと、

とりとめもなく話しているうちに、すっかりくつろいでいる自分を発見して

絵理花は、なぜ自分がここに来たかったのかをやっと理解できた気がした。

「響子さんってすごいのね、どうして響子さんを頼ってくる人がいるのかわかった」

「ふうん、それはうれしいわね、でもね、言っておくけどうちは高いのよ。わかってる?」

悪巧みを考えてますといわんばかりの響子の笑顔に

思わず「あの、いくらなの?」と問い返しながら絵理花には響子の答えがわかるような気がした。

7

「あきれたわ、まさかほんとに体で払いますって人がいるなんて」

絵理花の髪を指ですきながら響子がささやく。

「だって、自分で言ったでしょ」

「おまけに、払ってもらったんだか、サービスしてあげたんだか」

「すき、もっと払いたい、わたし」

「もう、しかたないわねぇ」

口ではあきれたようなことを言うのだが

響子が次にしたことは絵理花をしっかりと抱きしめてやることだった。

「やっと涙が止まったのね、そんなにこの姿に執着があるのハンターさん」

「そんなことないとおもってた、でも、この間寝ちゃったときに」

「ええ、絵理花さんの姿に戻ってたわよね」

「あのとき、はじめて抱かれたときのこと夢に見ちゃったから…」

「初めてのお相手が、コーチさんってわけね」

「そう…なの」

「でも、言いなりになるようにしてやったんでしょ、何されたかなんて

言わなくてもいいけど、それじゃ気がすまない?、そんなに好きだった?」

「う、ん」

「やれやれ、また風向きがおかしくなってきたかな。じゃ、許せないなら

殺しちゃえばいいじゃない」

「殺すの?わたしが、コーチを?」

「人を殺したことがないなんて言わないでね。何人殺してる?」

「それは、二人かな」

「嫌だった?人殺ししちゃった自分が嫌い?」

「ううん、仕方なかったと思ってる。自分が襲われたとかじゃないけど

自分で何が出来るのか試してて、精気の吸い加減が判らなくて」

「あら、大丈夫じゃないの。ちゃんと割り切ってるじゃない」

「やっぱり変。人殺ししましたって言ってるのに私のこと褒めてる」

「それはそうよ、だってハンターさんはこんなに可愛い姿をしてるけど、

やっぱりハンターさんでしょ、人間じゃないひとだもの」

「人間じゃないひと?」

「細かいことを気にしないの。ハンターさんが面白がって片っ端から殺してるんなら別だけど

そうじゃないでしょ?」

絵理花が黙って頷く。

若い女性が二人、寝台で枕を並べてするにはいささか問題のある話だが

この話をしている間も二人は互いの肌に互いの手を差し伸べ合っている。

「あなたがどう思ってるのか、知らないけど。わたしはそのコーチさんに感謝してるわよ」

「コーチに、感謝?」

「おかげでハンターさんと知り合えたものね、わたし。

その人のせいでハンターさんになった、そうでしょ?」

「響子さんっていったい何者?本当に人間?」

「あら、ハンターさんと違ってわたしはただの人間。人殺しだけどさ」

「人殺し?」

「直接は二人、一人が未遂、間接はまあ5,6人はいってるかしら」

「警察にとか?」

「追われてないわよ、不能犯ってやつだから」

「ふのうはん?」

「うふふ、まあね、わたしのことはいいじゃない。

とにかく、あなたにとってわたしも含めた人間は狩るべき獲物そうでしょ?」

「そう、思ってたんだけど」

「そうよね、あなたはハンターさんで人間じゃないひとの方が本当のあなた

だけれど、あなたは、けだものじゃない、心だってもってる

でも、だからといって、人間の部分をぜーんぶ絵理花さんに背負わせるのはどうなの?

その姿はハンターさんが自分を守るための大事なお顔でしょ」

「それは……」

響子は寝台の上に起き上がると絵理花も起き上がらせた。

「ねえ、いつもわたしに突きつけるあの素敵な爪とか出せる、その姿で?」

「それくらいなら」絵理花は中指の長い爪を伸ばして見せる。

「ほらね、やっぱりハンターさんじゃない?」

「でも自分でも絵理花に戻りたいのかフィーメルスパイダーでいたいのか

判らなくって」

「ああ、フィーメルスパイダーって言うのね、ハンターさんのお名前。

素敵な名前じゃない」

「初めて呼んでくれた。わたしの名前なんか聞かない癖に」

「そうだったかな?いいわ、名前を聞かせてもらったんだものちょうどいいわよね」

響子は絵理花の腕をとってあの長い爪に口付けた。

「何するの、危ないわ」

「駄目よ引っ込めちゃ」

響子はひとしきりその長い爪を愛撫するように愛でていたが、やがてその爪先を自分の胸、

あの心臓を指し示した場所に押し当てた。

「やめて、本当に刺さっちゃう」

「黙ってじっとしてらっしゃい、爪は伸ばしたままにしてね」

やがて白い肌から血だまが膨れ

さらに響子の手に力がこもると鋭く長い爪先はするりと響子の肌に潜り込む。

「きょ、響子さ……」息をのむ絵理花を知らぬげに響子は涼しい顔をしている。

「死ぬ気はないから心配しないの。ね、判った?

どんな姿をしていてもあなたはあなた、ハンターさんなのよ。

あなたは自分のためにこれを振るえばいいの。

なりたくてなった姿じゃないのかもしれないけれど、なった以上は自由に生きなきゃ。

あなたを縛ろうとする奴がいたら戦ってよね。

そう、初めて会ったときのあなたは誇り高いハンターさんだったもの。

だから、お願い、誇り高いあなたのこの素敵な爪にかけて誓って頂戴」

「何を誓うの?」

「束縛されずに自由に生きるって。そして自由に生きる為なら、ためらいなく力を使うって。

それから」

「それから?」

「いつかあなたの気が向いたときに予告せずにわたしを始末するって」

絵理花いや、フィーメルは響子の目をじっと見詰めると頷いた。

「わかった、でもわたしの爪にだけじゃその誓いには不足よね」

「あら、ほかに何があるの?」

「みて」

絵理花がかざした爪は響子の血に濡れて赤く染まっている。

「誓うわね。わたしフィーメルスパイダーは……」

自分の名前を名乗りながら絵理花が左の手を顔の前にかざす、すると彼女は彼女の本来の姿

フィーメルスパイダーの姿に立ち返った。

「わたしの爪とあなたの血にかけて、

束縛されず自由に生きて

そしてわたしの獲物をこの手にかけることを誓います」

「ハンターさん」

響子がフィーメルを抱きしめる、抱擁を返そうとするフィーメルに

「じゃ、もうひとつ。今日の料金代わりにお願いがあるわ」と響子が微笑む。

「いいわ言ってみて」

「今夜からわたしをハンターさんの情人にして」

「逆じゃない?」

「何言ってるの、わたしをいつか始末してくれるんでしょ。

わたしが愛人になるのが自然なの」

「おかしな理屈。いいわ、でも、いつ訪ねてあげるかわからないわよ」

「それでいいの、窓に鍵なんかかけないから」

「見て、響子、今夜からこの爪の色は貴女の血の色、きっと落ちないわ」

フィーメルがかざす深紅に染まった爪を二人は飽きずに見つめていた。

フィーメルスパイダーは闇を纏う。

眼下の窓はただひとつを除いて、彼女のために開かれたものは無い。

だが、それでいい、彼女を拒める窓はどこにも無い。

今夜、彼女がどの窓を開くのかそれを決めるのは彼女だけなのだから。

「窓」:female spider @ dark side END